मायकोवस्की मेरा हमदम, मेरा दोस्त

वसीली कामिन्स्की

अगर

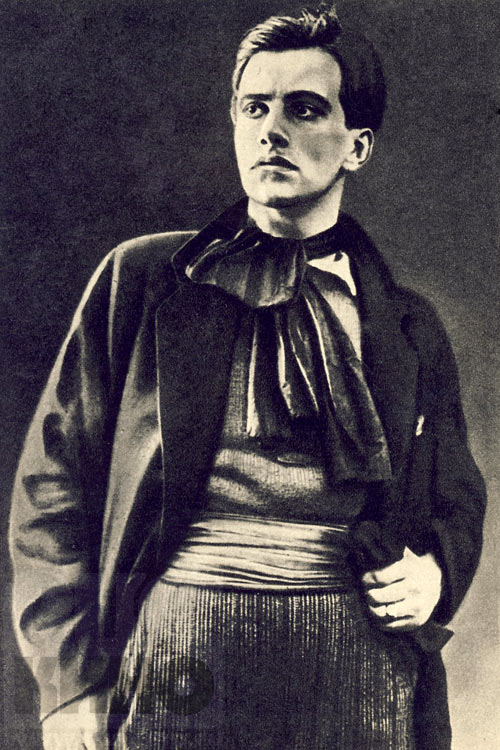

मायकोवस्की की तुलना उसके अन्य सभी साथियों से की जाए तो वह उनसे लाख गुना

अधिक मनमोहक, आकर्षक, ज़िन्दादिल, सहृदय और दूसरों के प्रति चिन्तातुर था।

उसे कविताएँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वह न केवल अपनी कविताएँ पढ़ता था

बल्कि हम सभी की कविताएँ पढ़ता था। कवि सिविरयानिन की कविताएँ तो वह हर समय

गाता रहता था। जब भी वह उसकी कोई कविता गा कर सुनाता तो उसके बाद ऊपर से यह

टिप्पणी भी अवश्य जड़ देता -- वैसे मैं सिविरयानिन से कहीं बेहतर कवि हूँ।

उससे अच्छा लिखता हूँ। उदाहरण के लिए ज़रा मेरी यह कविता सुनकर देखो। इसका

शीर्षक है -- ’मायकोवस्की की त्रासदी’। तुम सभी लोग मेरे इस बात से सहमत

होगे कि मेरी इस कविता में बहुत दम है।

हम मायकोवस्की से कहते --

ठीक है, सुनाओ। और वह अपने बड़े-बड़े हाथों को हवा में लहराते हुए अपनी

’मखमली आवाज़’ में अपनी वह नई कविता सुनाना शुरू कर देता --

ठीक है,

अब रास्ता दीजिए मुझे

यहाँ से जाने का,

मैं तो सोच रहा था

ख़ुश रहूँगा

आँखों में दमक भरे

बैठ जाऊँगा सिंहासन पर

यूनानियों की तरह आरामतलबी से।

लेकिन नहीं

ओ शताब्दी !

यह जीवन-राह बहुत लम्बी है

और मुझे मालूम है

कि दुबले हैं तेरे पैर

और उत्तरी नदियों के बाल बूढ़े सफ़ेद !

आज मैं

इस नगर को पार कर निकलूँगा बाहर

कीलों बिंधी आत्मा को अपनी

इमारतों की नुकीली छतों पर छोड़कर।

वह कविता समाप्त करके कुछ विचारमग्न-सा गहरा उच्छवास लेता और कहता --

मैं

इतनी गम्भीर कविताएँ लिखता हूँ कि मुझे ख़ुद से ही डर लगने लगता है। चलो,

छोड़ो ये बातें, अब कुछ हँसी-मज़ाक करते हैं। पता नहीं क्यों बड़ी बोरियत-सी

हो रही है।

मायकोवस्की के चरित्र की एक मुख्य विशेषता यह थी

कि उसकी मनःस्थिति बहुत जल्दी-जल्दी बदलती रहती थी। हमेशा ऐसा महसूस होता

रहता था कि एक पल वह हमारे साथ है और दूसरे ही पल वह हमारे साथ नहीं है। वह

स्वयं अपने भीतर ही कहीं गहरे डूब चुका है और फिर जैसे अचानक ही पुनः

वापिस हमारे बीच लौट आया है।

-- अरे, तुम लोग अभी तक वैसे के

वैसे बैठे हो। चलो-चलो, कुछ हंगामा करो। प्यार करो एक-दूसरे को, चूम लो,

कुछ धक्का-मुक्की करो, कुछ धींगा-मुश्ती, कुछ गाली-गलौज, कुछ ऐसा करो कि

बस, मज़ा आ जाए।

कभी कहता -- चलो, ’रूस्सकए स्लोवा’ (रूसी

शब्द) के सम्पादकीय विभाग में चलते हैं और वहाँ सम्पादक सीतिन से यह माँग

करेंगे कि वह अगले ही अंक में हम सबकी कविताएँ छापे। अगर वह मना करेगा तो

हम उसके केबिन के सारे शीशे तोड़ डालेंगे और यह घोषणा कर देंगे कि आज से

सीतिन को उसके तख़्त से उतारा जाता है। अब पत्रिका ’रूस्सकए स्लोवा’ पर हम

भविष्यवादियों का अधिकार है। अब इस केबिन में मायकोवस्की बैठेगा और युवा

लेखकों को उनकी रचनाओं का मानदेय पेशगी देगा।

इस तरह की कोई

भी बात कहकर अपनी कल्पना पर वह बच्चों की तरह खिलखिलाने लगता और इतना

ज़्यादा ख़ुश दिखाई देता ,आनो उसकी बात सच हो गई हो। मायकोवस्की अक्सर इस तरह

की शैतानी भरी कल्पनाएँ करता रहता था और फिर हम लोग भी उसकी इन बातों में

शामिल हो जाते थे। इस तरह की कोई चुहल अभी चल ही रही होती थी कि अचानक

मायकोवस्की का मूड बदल जाता और वह बेहद उदास और खिन्न दिखाई देने

लगता।

कभी

हम कहीं जा रहे होते कि अचानक उसकी योजना बदल जाती -- चल वास्या, ज़रा

हलवाई की दुकान पर चलते हैं। कुछ समोसे और मिठाइयाँ बँधवा कर माँ के पास

चलेंगे। अचानक हमें आया देखकर माँ और बहनें सभी कितनी ख़ुश होंगी। मैं

ख़ुशी-ख़ुशी उसकी बात मान लेता और हम उसके घर पहुँच जाते। कहना चाहिए कि वह

अपनी माँ अलिक्सान्द्रा अलिक्सियेव्ना को और अपनी दोनों बहनों-- ओल्गा और

ल्युदमीला को बेहद प्यार करता था। निश्चय ही उसके बचपन की स्मृतियाँ ही

उनके बीच इस प्रगाढ़ स्नेह व आत्मीय सम्बन्धों का आधार थीं।

अपने

बचपन के तरह-तरह के किस्से वह हमें सुनाता था। कभी यह बताता कि उसे

जार्जिया के उस बगदादी गाँव में, जहाँ वह पैदा हुआ था, अपने बचपन में

कुत्तों के साथ घूमना कितना प्रिय था। वह कहता -- मैं अपने कुत्तों के साथ

गाँव के बाहर जंगल में चला जाता और देर तक किसी पेड़ की छाया में लेटा रहता।

खासकर मुझे यह बात बहुत अच्छी लगती कि कुत्ते मेरी चौकीदारी कर रहे हैं,

बल्कि कहना चाहिए कि उन दिनों मैं सिर्फ़ इसी वजह से जंगल में घूमने जाता था

कि मेरे कुत्ते मेरे सुरक्षा-दस्ते का काम करते थे और मैं इसमें गर्व

महसूस करता था।

मुझे यह देखकर भी आश्चर्य होता था कि

मायकोवस्की का रूप अपने घर पर, अपनी माँ और बहनों के सामने बदलकर एकदम

’छुई-मुई’ की तरह हो जाता था। जैसे वह कोई बेहद शर्मीला, शान्त, ख़ूबसूरत और

कोमल नन्हा-सा बच्चा हो, जो बहुत आज्ञाकारी और अनुशासन-प्रिय है। साफ़ पता

लगता था कि उसके परिवार के लोग उसे बेहद चाहते हैं और जब भी वह घर में होता

है, वहा~म एक उत्सव का सा माहौल बना रहता है। घर पर एक पुत्र और एक भाई की

भूमिका में और बाहर पीली कमीज़ पहने एक हुड़दंगी नवयुवक व एक बहुचर्चित कवि

की भूमिका में उसे देखकर मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि उसके भीतर जैसे दो

मायकोवस्की रहते हैं, एक दूसरे से एकदम भिन्न दो आत्माएँ, जिनमें परस्पर

रूप से हमेशा संघर्ष चलता रहता है।

***

जीवन का चक्र

अपनी गति से घूम रहा था। हम ओदेस्सा में थे और वहाँ से हमें किशिन्योफ़ के

लिए रवाना होना था। मायकोवस्की न जाने कहाँ फँसा रह गया था। हम बेचैनी से

उसके आने का इन्तज़ार कर रहे थे। तब मायकोवस्की को एक लड़की मरीया

अलिक्सान्द्रव्ना से प्रेम हो गया था। कहना चाहिए कि वह उन दिनों उसके

प्यार में बुरी तरह से डूबा हुआ था। उसकी दशा पाग़लों जैसी हो चुकी थी। दाढ़ी

और बाल बढ़ गए थे। एक ही जोड़ी कपड़े पिछले कई दिनों से उसके बदन पर चढ़े हुए

थे। उसे न नहाने का होश था न खाने-पीने की चिन्ता। वह यह समझ नहीं पा रहा

था कि अपने इस दमघोंटू प्यार को लेकर वह कहाँ जाए और क्या करे। सत्रह

वर्षीय मरीया की गिनती उन गिनी-चुनी लड़कियों में होती थी, जो न केवल

सौन्दर्य की दृष्टि से अत्यन्त मोहक और चित्ताकर्षक थीं बल्कि मानसिक स्तर

पर भी नए क्रान्तिकारी दर्शन और विचारों में गहरी रुचि लेती थीं। छरहरी,

गरिमामयी, हरिण-सी आँखोंवाली, बेहद नशीली, सुन्दर और स्निग्ध उस लड़की ने

युवा कवि मायकोवस्की की कल्पना-छवियों को पूरी तरह से घेर लिया था --

अब मैं सिर्फ़

इतना भर जानता हूँ

कि तुम हो मोनालिसा

जिसे मुझे चुराना है

बीस

वर्षीय मायकोवस्की को पहली बार प्रेम हुआ था। यह उसकी पहली प्रेमानुभूति

थी और वह उसे सम्हाल नहीं पा रहा था। मरीया के साथ हुई अपनी पहली मुलाक़ात

के बाद उसके प्यार में डूबा, विषण्ण और विचलित मायकोवस्की किसी घायल पक्षी

की तरह पंख फड़फड़ाता, लेकिन इसके साथ-साथ बेहद ख़ुश, सुखी और बार-बार

मुस्कराता हमारे कमरे में आया। किसी विजेता की तरह बेहद पुलकित और उल्लसित

होकर वह बार-बार केवल यही शब्द दोहरा रहा था -- वाह! क्या लड़की है, वाह!

क्या लड़की है। उन दिनों कभी-कभी यह महसूस करते हुए कि शायद ही उस लड़की की

तरफ़ से भी उसे वैसा ही भावात्मक उत्तर मिलेगा यानी इस प्रेम में अपनी

असफलता की पूर्वानुभूति के साथ-साथ अवसाद में डूबा वह बेचैनी से कमरे में

इधर से उधर चक्कर लगाता रहता। उन्हीं दिनों उसने अपने बारे में ये

पंक्तियाँ लिखी थीं --

इन दिनों मुझे आप पहचान नहीं पाएँगे

यह विशाल माँसपिण्ड आहें भरता है

आहें भरता है और छटपटाता है

मिट्टी का यह ढेला आख़िर क्या चाहता है

चाहता है यह बहुत कुछ चाहता है

उन

दिनों हम वास्तव में यह नहीं समझ पाते थे कि उस लापरवाह, निश्चिन्त और

बेफ़िक्र मायकोवस्की का यह हाल कैसे हो गया? उसमें अप्रत्याशित रूप से ये

कैसा विचित्र परिवर्तन आ गया है? वह न जाने किस उधेड़बुन में डूबा रहता है?

कभी अपने बाल नोचता है तो कभी दीन-दुनिया से बेख़बर फ़र्श की ओर ताकता बैठा

रहता है। कभी-कभी पिंजरे में बन्द किसी शेर की तरह अपने कमरे में घूमता

रहता है और बुड़बुड़ाता रहता है -- क्या किया जाए? क्या करूँ? कैसे रहूँ?

प्रेम

में व्यथित सोफ़े पर पड़े दोस्त को देखकर अपने चश्मे के भीतर से झाँकते हुए

हमारे साथी बुरल्यूक ने उससे कहा -- तू बेकार दुखी हो रहा है। देख लेना,

कुछ नहीं होगा, कोई फल नहिं निकलेगा तेरे इन आँसुओं का। जीवन का पहला प्यार

हमेशा यूँ ही गुज़र जाता है।

यह सुनकर मायकोवस्की दहाड़ने लगा

-- कैसे कुछ नहीं होगा, क्यों फल नहीं निकलेगा? दूसरों का पहला प्यार यूँ

ही गुज़र जाता होगा, मेरा नहीं गुज़रेगा। देख लेना।

बुरल्यूक

ने फिर से अपनी बात दोहराई और उसे सान्तवना देने की कोशिश की। पर उसे

’मिट्टी के ढेले’ यानी मायकोवस्की को तो प्रेम-मलेरिया हो गया था --

आप सोच रहे हैं

सन्निपात में है, कारण है मलेरिया

हाँ, यह ओदेस्सा की बात है

चार बजे आऊँगी

मुझसे तब बोली थी मरीया

फिर आठ बजा

नौ बजा

दस बज गए

वह अपने मन की शान्ति गवाँ चुका था। मरीया से मुलाक़ात की वह पहली ख़ुशी अब आकुलता, छटपटाहट और भयानक पीड़ा में बदल चुकी थी --

माँ

तेरा बेटा ख़ूब अच्छी तरह बीमार है

माँ

आग लगी हुई है उसके दिल में

उसकी बहनों को बता दे, माँ

ल्यूदा और ओल्या को बता दे तू

अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं है

चूँकि

तब तक हम ओदेस्सा में आयोजित सभी काव्य-गोष्ठियों में अपनी कविताएँ पढ़

चुके थे और हमें वहाँ से तुरन्त ही किशिन्योफ़ रवाना होना था, इसलिए उसकी

बेचैनी देखकर हमने मायकोवस्की को यह सुझाव दिया कि उसे जल्दी से जल्दी

मरीया के साथ अपने सम्बन्धों की सारी गाँठें खोल लेनी चाहिए और अकेले यूँ

तड़पने से अच्छा तो यह है कि सारी बात साफ़ कर लेनी चाहिए। और फिर अचानक ही

बात साफ़ हो गई --

अचानक

हमारे कमरे का दरवाज़ा चरमराया

मानो दाँत किटकिटाए हों किसी ने

एक धमक के साथ कोई भीतर घुस आया

चमड़े के दस्तानों को

अपने हाथों में मसलते हुए

उसने मुझे अपना यह फ़ैसला सुनाया

क्या मालूम है तुम्हें यह बात

शादी कर रही हूँ

मैं कुछ ही दिनों बाद

मायकोवस्की यह सुनकर बौखला गया था। उसने चलने की घोषणा कर दी और हम उसी शाम रेलगाड़ी में बैठकर किशिन्योफ़ की तरफ़ रवाना हो गए।

रेल

के भोजन-कक्ष में हम तीनों दोस्त बहुत देर तक चुप बैठे रहे। हम तीनों ही

बहुत असहज महसूस कर रहे थे और शायद मरीया के बारे में ही सोच रहे थे। आख़िर

दवीद दवीदाविच बुरल्यूक मे महाकवि पूश्किन की कविता की दो पंक्तियाँ पढ़कर

उस चुप्पी को तोड़ा --

पर मैं करती हूँ किसी दूसरे को प्यार

जीवन-भर रहूँगी सदा उसकी वफ़ादार

मायकोवस्की

धीमे से मुस्कुराया मानो उसे मुस्कराने के लिए भी पूरा ज़ोर लगाना पड़ रहा

हो। उसके मुँह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह कई दिन तक उदास रहा। किसिन्योफ़

से हम निकालाएफ़ गए और फिर वहाँ से कियेव। रेल से कियेव जाते हुए रास्ते

में मायकोवस्की देर तक खिड़की से बाहर झाँकता रहा। अचानक वह गुनगुनाने लगा

--

यह बात है ओदेस्सा की

ओदेस्सा की...

बाद

में यही दोनों पंक्तियाँ उसकी उस ख़ूबसूरत लम्बी कविता में पढ़ने को मिलीं,

जिसे सारी दुनिया ’पतलूनधारी बादल’ के नाम से जानती है, हालाँकि उसने पहला

इसका शीर्षक ’तेरहवाँ देवदूत’ रखा था।

शुरू से ही मायकोवस्की

का जीवन रेल के किसी तंग डिब्बे की तरह ही बहुत तंगहाल और घिचपिच भरा रहा।

इसलिए मौक़ा मिलते ही उसने खुले और व्यापक भविष्य की ओर एक झटके में वैसे

ही क़दम बढ़ाए जैसे बोतल में बन्द किसी जिन्न को अचानक ही आज़ाद कर दिया गया

हो --

मैं देख रहा हूँ उसे

समय के पहाड़ पर चढ़ते हुए

किसी और को वह दिखाई नहीं देता

कियेव

में मायकोवस्की पूरी तरह से अपनी नई लम्बी कविता की रचना में डूबा हुआ था।

वह उस कविता को ’किसी रॉकेट-क्रूजर की तरह’ गतिवान, आलीशान और इतना सफल

बना देना चाहता था कि दुनिया दाँतों तले उँगली दबा ले और उसे हमेशा याद

रखे।

***

लगातार होने वाली गुत्थम-गुत्था और लड़ाई-झगड़ों

से थोड़ा थके हुए दिखाई दे रहे बीस वर्षीय मायकोवस्की ने हम लोगों के सामने

प्रस्ताव रखा -- चलो दोस्तो ! तिफ़लिस चलते हैं। वह मेरा शहर है। शायद

दुनिया का अकेला ऐसा शहर, जहा~म मेरे साथ कोई झगड़ा-फ़साद नहीं होगा। वहाँ के

लोग नए कवियों को सुनना बहुत पसन्द करते हैं और बड़े मन से मेहमाननवाज़ी

करते हैं। हमने उसकी बात मान ली और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए।

मार्च

1914 के अन्त में हम तीनों दोस्त (मायकोवस्की, बुरल्यूक और मैं) तिफ़लिस के

लिए रवाना हो गए और वहाँ ग्राण्ड होटल में जाकर रुके। हमें होटल के

स्वागत-कक्ष में ही छोड़कर मायकोवस्की तुरन्त गायब हो गया और क़रीब आधा घण्टे

बाद जब फिर से नमूदार हुआ तो उसके साथ धूप में तपकर लाल दिखाई दे रहे

जार्जियाई नवयुवकों का एक पूरा झुण्ड था। ये सब उसके पुराने दोस्त थे, उन

दिनों के दोस्त, जब वह कुताइस्सी में स्कूल में पढ़ता था। होटल का हमारा वह

बड़ा-सा कमरा खिले हुए चेहरों और चमकती आँखों वाले बेफ़िक्र नौजवानों की

चीख़ों, कहकहों और मस्तियों से भर गया। उनकी बड़ी-बड़ी बशलीकी टोपियाँ पूरे

कमरे में यहाँ-वहाँ बिखरी पड़ी थीं। मायकोवस्की एक-एक करके उनसे गले मिल रहा

था और अपनी रूसी परम्परा के अनुसार उन्हें चूम रहा था। वह उनसे बचपन के

अन्य दोस्तों का हालचाल पूछ रहा था और बेहद ख़ुश था। बात करते-करते कभी

अचानक वह जार्जियाई लिज़्गीन्का नृत्य करने लगता तो कभी ज़ोर-ज़ोर से अपनी कोई

कविता पढ़ने लगता। वह हम दोनों से भी बार-बार कहता -- ज़रा अपनी वह कविता तो

सुनाना इन्हें, जिसे सुनकर हॉल में बैठे श्रोता खड़े होकर तालियाँ बजाने

लगे थे या जिसे सुनकर औरतें रोने लगी थीं या फिर ऐसी ही कोई और बात।

संक्षेप में कहूँ तो हमें यह लग रहा था कि मायकोवस्की वास्तव में अपने घर,

अपने देस पहुँच गया है, अपने गहरे दोस्तों के बीच।

***

हॉल

ठसाठस भरा था। गर्मी इतनी थी कि ऐसा लग रहा था कि मानों किसी भट्ठी में

बैठे हुए हों। मायकोवस्की चौड़ी बाहों वाला ’सूर्यास्त की रश्मी-छटा’ जैसा

रंग-बिरंगा कुरता पहने वहाँ भीड़ के बीच खड़ा था और लोगों को किसी मदारी की

तरह तीखी व ज़ोरदार आवाज़ में नए जीवन-दर्शन, नई विचारधारा और उस नई

विश्व-दृष्टि के बारे में बता रहा था जो आने वाले दिनों में न केवल कला को,

बल्कि समाज और जीवन के सभी क्षेत्रों को तथा विश्व की सभी जातियों को

गहराई से प्रभावित करेगी। किसी नेता की तरह जीवन के नए रूपों के निर्माण से

सम्बन्धित विचारों की भारी चट्टानों को लोगों की ओर ढकेलता हुआ वह जैसे

भविष्य के नीले आकाश में झाँक रहा था। और यह काम वह इतनी सहजता और आसानी के

साथ कर रहा था मानों मन को भली लगने वाली शीतल बयार बह रही हो। हर दो-तीन

मिनट में हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूँज उठता था।

नवयुवक

होने के बावजूद नई सामाजिक व्यवस्था के बारे में मायकोवस्की के विचार काफ़ी

परिपक्व और प्रौढ़ थे और उसकी कविताएँ भी गम्भीर, संजीदा तथा शिल्प और

सौन्दर्य की दृष्टि से परिपूर्ण। यहाँ तिफ़लिस में बचपन के अपने दोस्तों के

बीच, उनके द्वारा दिए गए गरमा-गरम समर्थन और हार्दिक स्वागत-सत्कार के बाद,

मायकोवस्की जैसे पूरी तरह से खिल उठा था। उसने जैसे अपना पूरा रूप, पूरा

आकार ग्रहण कर लिया था और वह हिमालय की तरह विशाल हो गया था।

मायकोवस्की

और उसके दोस्तों के साथ हम दोनों जार्जिया में चारों ओर फैली पर्वतमाला के

सबसे ऊँचे पहाड़ ’दवीद’ को देखने गए। दवीद की चोटी पर पहुँचकर ऐसा लगा

मानों हम अन्तरिक्ष में तैर रहे हों। चारों तरफ़ पहाड़ ही पहाड़। एक नई मनोरम

दुनिया हमारे सामने उपस्थित थी। इस अपार विस्तार को देखकर मायकोवस्की चहकने

लगा था -- वाह भई वाह! देखो, कितना विशाल हॉल है सामने। इस ऊँचाई पर

पहुँचकर तो वास्तव में पूरी दुनिया को सम्बोधित किया जा सकता है। ठीक है

मियाँ दवीद, अब हमें भी ख़ुद को बदलना ही पड़ेगा और तुम्हारे जैसा ऊँचा क़द

अपनाना होगा।

उस वसन्त में हमें रोज़ ही कहीं न कहीं जाना

होता था। कभी किसी के घर भोजन करने जाना है तो कभी किसी कहवाघर या चायख़ाने

में हमारा काव्य-पाठ है। कभी स्थानीय बाज़ार में घूमने जाना है तो कभी किसी

पार्क में कोई सभा। तिफ़लिस के दुकानदार अपनी दुकानों में हमें बैठाकर हमसे

अपनी कविताएँ सुनाने का अनुरोध करते। मयख़ानों में हमें कविताएँ सुनाने के

लिए बुलाया जाता। निश्चय ही हमें यह सब बहुत अच्छा लग रहा था और हम यहाँ

आकर बहुत ख़ुश हुए थे।

अक्सर ऐसा होता था कि हम सड़क पर चले जा

रहे हैं और सामने से कोई नौजवान या नवयुवती आ रही है। मायकोवस्की उसे रोक

लेता और पूछता था -- कहाँ जा रहे हो? अरे, वहाँ क्या करोगे? चलो छोड़ो, वहाँ

क्या जाना। हमारे साथ चलो। वापिस लौट चलो। हम वहाँ पर कविता पढ़ेंगे। तुम

भी पढ़ना या फिर हमारी कविता ही सुनना। और लोग उसका यह अनुरोध मान लेते थे

और हमारे साथ ही घूमने लगते थे। जार्जियाई भाषा मायकोवस्की के लिए मातृभाषा

रूसी की तरह ही अपनी थी। वह एकदम जार्जियाइयों की तरह जार्जियाई भाषा

बोलता था। इसलिए जब-जब हम उसे जार्जियाई बोलते देखते, हमारी गर्दनें गर्व

से तन जातीं।

***

तिफ़लिस की अनेक सभाओं और गोष्ठियों में

काव्य-पाठ करने के बाद हम कुताइस्सी पहुँचे। कुताइस्सी -- जहाँ मायकोवस्की

ने अपने परिवार के साथ अपना बचपन गुज़ारा था। जहाँ उसके पिता वन-संरक्षक के

पद पर कार्यरत थे। जहाँ मायकोवस्की ने स्कूली-शिक्षा पाई थी। यहीं वह 1905

की पहली रूसी क्रान्ति के बाद जार्जियाई क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में

आया था। यहीं 1906 में उसके पिता का देहान्त हुआ था और इसके तुरन्त बाद

यहीं से वह मास्को गया था।

अब मायकोवस्की कुताइस्सी की

गलियों में घूम रहा था। अपने बचपन के दोस्तों से मिल रहा था। उन्हें अपनी

बाहों में लपेट रहा था और चूम रहा था। अपने बचपन के खेलों, हरकतों और

शैतानियों को याद कर रहा था। वह ख़ुद भी हँस रहा था और हमें भी हँसा रहा था।

हम उसके साथ उसका स्कूल देखने गए। बच्चों ने स्कूल की खिड़कियों से सफ़ेद

रुमाल हिलाकर हमारा स्वागत किया। स्कूल से लौटते हुए उसने देखा कि सामने से

एक गधा चला आ रहा है। उसे देखकर वह एकदम ख़ुश हो गया और किलकारियाँ मारने

लगा। हमसे बोला -- अगर मैं पहले जैसा बच्चा होता तो इस गधे पर चढ़े बिना

नहीं मानता और दूर तक इसकी सवारी करता। लेकिन अब तो मेरा शरीर पहाड़ जैसा

है। अगर मैं इस पर चढ़ भी गया तो पहली बात तो यह है कि यह गधा ही दिखाई नहिं

देगा, दूसरे मेरे पैर भी ज़मीन पर घिसटेंगे।

मायकोवस्की के

दोस्तों ने उसके कुताइस्सी-आगमन की ख़ुशी में एक बड़ी-सी पार्टी दी।

जार्जियाई परम्परा के अनुसार उन्होंने मेहमानों का स्वागत करते हुए भेड़ के

सींगों को खोखला करके बनाए गए विशेष तरह के ’रोक’ नामक गिलासों को भर-भरकर

बेतहाशा शराब पी, जार्जियाई लोकगीत गाए, कविताएँ पढ़ीं, भाषण दिए, स्थानीय

लोकनृत्य किए और आसमान में गोलियाँ छोड़ीं। जब मास्को लौटने का समय आया तो

वे लोग हमें छोड़ ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से हज़ार बहाने बनाकर हमने

लौटने की इजाज़त पाई। आख़िर किसी तरह लौटकर हम तीनों बुद्धू घर को आए यानी

मास्को पहुँचे।

***

उन दिनों हम लोग यह महसूस करने लगे थे

कि देश में चल रही वर्तमान शासन-व्यवस्था अब कुछ ही दिन की मेहमान रह गई

है। मायकोवस्की कहा करता -- जल्दी ही मज़दूर-क्रान्ति होगी और तब मैं अपने

जल्वे दिखाऊँगा। हम सब एक ही आग में जल रहे थे। इसलिए उसकी इस तरह की बातें

सुनकर हमें आश्चर्य नहीं होता था। प्रथम विश्व-युद्ध के उन कठिन

फ़ौजी-राष्ट्रभक्तिपूर्ण दिनों में, जब अपना सब कुछ ’ज़ार व मातृभूमि की सेवा

में’ समर्पित करने की बात की जा रही थी, मायकोवस्की हर समय बड़े गर्व के

साथ अपनी ये पँक्तियाँ सुनाता घूमता था --

पहाड़ों के उस पार से

वह समय आता मैं देख रहा हूँ

जिसे फिलहाल कोई और देख नहीं पाता

किसी की नज़र वहाँ तक नहीं जाती

भूखे-नंगे लोगों की भीड़ लिए

आएगा सन् सोलह का साल

क्रान्ति का काँटों भरा ताज लिए

ये

पँक्तियाँ उसकी उस नई लम्बी कविता ’तेरहवाँ देवदूत’ (’पतलूनधारी बादल’) का

ही एक अंश थीं, जिस पर वह उन दिनों दुगने-तिगुने उत्साह के साथ काम कर रहा

था।

मक्सीम गोर्की उन दिनों विदेश से लौटे थे। वे पहले ऐसे

बड़े लेखक थे, जिन्होंने तब हमारा खुलकर समर्थन किया था। एक पत्रिका में

उन्होंने लिखा था --

"रूसी भविष्यवाद जैसी कोई चीज़ नहिं है।

सिर्फ़ चार कवि हैं -- ईगर सिविरयानिन, मायकोवस्की, बुरल्यूक और वसीली

कामिनस्की। इनके बीच निस्सन्देह ऐसे प्रतिभाशाली कवि भी हैं, जो आगे चलकर

बहुत बड़े कवि बन जाएँगे। आलोचक इन्हें फटकारते हैं जबकि वास्तव में ऐसा

करना ग़लत है। इन्हें फटकारना नहीं चाहिए बल्कि इनके प्रति आत्मीयता दिखानी

चाहिए। हालाँकि मैं समझता हूँ कि आलोचकों की इस फटकार में भी इनके भले और

अच्छाई की इच्छा ही छिपी है। ये युवा हैं पर गतिहीन नहीं हैं। वे नवीनता

चाहते हैं। एक नया शब्द। और निस्सन्देह यह एक उपलब्धि है।

उपलब्धि

इस अर्थ में है कि कला को जनता तक पहुँचाना ज़रूरी है। आम आदमी तक, भीड़ तक,

और ये लोग यह काम कर रहे हैं, हालाँकि काम करने का इनका तरीका बहुत भद्दा

है, लेकिन उनकी इस कमी को नज़रअन्दाज़ किया जा सकता है।

हंगामे-भरे

गीत गाने वाले ये गायक, जो पता नहीं ख़ुद को भविष्यवादी कहना क्यों पसन्द

करते हैं, अपना छोटा-सा या बहुत बड़ा काम कर जाएँगे, जिससे एक दिन सारे

रास्ते खुल जाएँगे। चुप रहने से तो बेहतर है कि शोर हो, हंगामा हो, चीख़ें

हों, ग़ालियाँ हों और हो जोश-ख़रोश-उन्माद।

अभी यह कहना बहुत

कठिन है कि आगे चलकर ये लोग किस रूप में ढलेंगे, लेकिन मन कहता है कि ये नई

तरह के युवक होंगे, नई तरह की ताज़ा आवाज़ें। हमें इनका बेहद इन्तज़ार है और

हम ये आवाज़ें सुनना चाहते हैं। इन्हें ख़ुद जीवन ने पैदा किया है, हमारी

वर्तमान परिस्थितियों ने। ये कोई गिरा दिया गया गर्भ नहीं हैं, बल्कि ये तो

वे बच्चे हैं जिन्होंने ठीक समय पर जन्म लिया है।

मैंने हाल

ही में उन्हें पहली बार देखा। एकदम जीवन्त और वास्तविक। और मेरा ख़याल है

कि वे उतने भयानक भी नहीं हैं, जैसाकि वे ख़ुद को दिखाते हैं या जैसा उन्हें

आलोचक प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए मायकोवस्की को ही लें। वह एकदम

नवयुवक है, केवल बीस वर्ष का। वह चीख़ता-चिल्लाता है, उद्दण्ड है, लेकिन

निस्सन्देह उसके भीतर, कहीं गहराई में, प्रतिभा छिपी हुई है। उसे मेहनत

करनी होगी, सीखना होगा और फिर वह वास्तव में बहुत अच्छी कविताएँ लिखेगा।

मैंने उसका कविता-संग्रह पढ़ा है और उसकी कुछ कविताओं ने मुझे बेहद प्रभावित

भी किया है। वे वास्तव में सच्चे मन से लिखी गई कविताएँ हैं।"

***

उन

दिनों हमें लगातार जगह-जगह कविता पढ़ने के लिए बुलाया जाता था और हम सबके

बीच मायकोवस्की ऐसा लगता था मानो युद्ध के मैदान में तमाम फ़ौजी गाड़ियों के

बीच कोई टैंक धड़धड़ाता हुआ तेज़ी से आगे बढ़ रहा हो। वह गरजने लगा था। उसे

देखकर आश्चर्य होता था। सभी कवियों में वह अकेला ऐसा कवि था जिसने सबसे

पहले युद्ध के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इससे उन देशभक्त लेखकों के बीच रोष की

लहर दौड़ गई जो दुश्मन पर रूस की विजय को देखने को लालायितथे। लेकिन

मायकोवस्की सब बाधाओं को धकेलता हुआ टैंक की तरह आगे बढ़ रहा था।

एक

बार बरीस प्रोनिन के बोहिमियाई तहख़ाने में बने ’आवारा कुत्ता’ क्लब में,

जहाँ हम जैसे बहुत से लेखक-कलाकार अक्सर इकट्ठे होते थे, मायकोवस्की ने बड़े

कठोर शब्दों में युद्ध का विरोध किया और अपनी कविता पढ़ी --

औरतों और पकवानों के प्रेमियों

तुम्हारे लिए

क्या तुम्हारे सुख को बनाए रखने के लिए

हम अपनी जानें गवाँ दें?

इससे तो अच्छा यह होगा कि मैं

किसी शराबख़ाने में रण्डियों को देने लगूँ

अनानास की शराब ’आबे-हयात’

बड़ा

भारी झगड़ा खड़ा हो गया। वहाँ उपस्थित एक विशिष्ट सरकारी मेहमान ने

मायकोवस्की पर बोतलें फेंकनी शुरू कर दीं। यह तो अच्छा हुआ कि एक भी बोतल

उसे नहीं लगी। तभी हम सब उस मेहमान पर टूट पड़े और उसे वहाँ से निकाल बाहर

किया। हमने मायकोवस्की से वैसी ही और कविताएँ पढ़ने को कहा और वह हम लोगों

की सुरक्षा में कविताएँ पढ़ने लगा --

यह क्या माँ?

सफ़ेद पड़ गई हो तुम, बिल्कुल सफ़ेद

जैसे देख रही हो तुम सामने ताबूत

छोड़ो इसे, भूल जाओ

भूल जाओ, माँ, तुम उस तार को

मौत की ख़बर लाया है जो

ओह, बन्द करो

बन्द कर दो आँखें अख़बारों की !

’पतलूनधारी

बादल’ का पाठ वहाँ इतना सफल रहा कि उस दिन से मायकोवस्की को प्रतिभाशाली

और दक्ष कवि माना जाने लगा। यहाँ तक कि उसके शत्रु भी उसकी इन ऊँचाइयों को

बड़े विस्मय और आतंक के साथ देखते थे। और स्वयं कवि इतने शानदार ढंग से यह

कविता पढ़ता था मानो वह सारी मानवजाति का प्रतिनिधि हो। उस तरह से कविता का

पाठ हमारी दुनिया में शायद ही कभी कोई कर पाएगा। काव्य-पाठ करने का वह ढंग

कवि मायकोवस्की के साथ ही हमेशा के लिए काल के गाल में समा गया। मेरा

विश्वास है कि उसकी इस कविता का वैसा ही पाठ करना किसी अन्य व्यक्ति के लिए

मुमकिन नहीं है क्योंकि इसके लिए ख़ुद मायकोवस्की होना ज़रूरी है। वह ख़ुद भी

यह बात कहता था --देख लेना, जब मैं मर जाऊँगा, कोई भी एकदम मेरी ही तरह यह

कविता नहीं पढ़ पाएगा।

हमारी दोस्ती के बीस वर्ष के काल में

मैंने हज़ारों बार मायकोवस्की को कविता पढ़ते हुए सुना था और हर बार मुझे ऐसा

अप्रतिम सुख मिलता था, ऐसा नशा-सा चढ़ जाता था, जिसका वर्णन शब्दों में

नहीं किया जा सकता। उसके दैत्यनुमा वज़नी शब्दों में जैसे कोई विराट

आत्मा-सी प्रविष्ट हो जाती थी। जब पहली बार मैंने उसकी ’पतलूनधारी बादल’

कविता का पूरा पाठ सुना, तब उसकी उम्र केवल बाईस वर्ष की थी। मैं उसकी तरफ़

बेहद अचरज से देख रहा था मानो दुनिया का आठवाँ आश्चर्य देख रहा हूँ। मैं

उसको सुन रहा था और सोच रहा था -- क्या यह वही किशोर है, जिससे मैं चार

वर्ष पहले मिला था। मुझे इस जादू पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन यथार्थ

यही था। द्रुतगति के साथ हुए कवि के इस विकास को समझ पाना बेहद कठिन था।

मेरे लिए तो और भी कठिन क्योंकि मैं दिन-रात उसके साथ, उसके आसपास ही रहता

था। अब बाईस वर्षीय मायकोवस्की वह पुराना किशोर कवि नहीं, बल्कि एक वयस्क

सुविज्ञ पुरुष था, जो महत्त्वपूर्ण और ठोस कामों में निमग्न था।

***

फ़रवरी-क्रान्ति

के बाद मायकोवस्की ने बुरल्यूक को मेरे साथ लगा दिया था ताकि हम लोग

अस्थाई बुर्जुआ सरकार का विरोध करते हुए सर्वहारा क्रान्ति के पक्ष में

प्रचार के काम को तेज़ गति दे सकें। हम लोगों ने दिन-रात प्रचार शुरू कर

दिया। एक राजनीतिक वक्ता के रूप में भी मायकोवस्की को सुनना मेरे लिए

आश्चर्यजनक ही था। इस क्षेत्र में भी उसकी प्रतिभा नई ऊँचाइयों को छू रही

थी। उसने सभी कलाकारों से आह्वान किया कि वे सर्वहारा क्रान्ति के नायक

मज़दूर-वर्ग को अपनी कला का विष्य बनाएँ। मायकोवस्की के स्वरों में 1908 का

(तब वह कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था) वह बोल्शेविक फिर से बोलने लगा था।

उसने जनता से अपील की --

आप सब

अपनी-अपनी मशीनों पर पहुँचें

अपने-अपने दफ़्तरों में

अपनी-अपनी खदानों में पहुँचें, भाइयो

इस धरती पर हम सभी

सैनिक हैं

नए जीवन को रचने वाली

एक ही फ़ौज के

अब

उस पुराने विद्रोही मायकोवस्की को पहचानना मुश्किल था, जो भविष्यवादी

आन्दोलन का प्रवक्ता था और पीली कमीज़ में घूमा करता था। अब वह बालिग़ हो गया

था, सामान्य कपड़े पहनता था, सिर्फ़ राजनीतिक घटनाओं के बारे में बातचीत

करता था और ख़ुद को बोल्शेविक कहता था। फ़रवरी-क्रान्ति के बाद के उस दौर में

हम लगभग रोज़ ही क्रान्ति-समर्थक कवियों के रूप में विभिन्न सभाओं में

कविताएँ पढ़ने जाया करते थे और हर सभा में मायकोवस्की यह घोषणा किया करता था

-- दोस्तो, बहुत जल्दी ही सर्वहारा-क्रान्ति होने वाली है। तब यह बुर्जुआ

सरकार ख़त्म हो जाएगी।

***

सोवियत सत्ता की स्थापना के

प्रारम्भिक दिनों में, जब सड़कों पर लोग झुण्ड बना-बनाकर खड़े रहते थे, हम

बड़ी शान के साथ काफ़ी-हाउस में पहुँचते थे। वहाँ रोज़ ही लेखक-कलाकार इकट्ठे

होते थे। कुछ लोगों को सुख तथा कुछ लोगों को पीड़ा पहुँचाते हुए हम

काफ़ी-हाउस के बीचोंबीच बने मंच पर खड़े होकर सहर्ष यह घोषणा करते कि हम रूस

के मज़दूर-वर्ग की जीत का स्वागत करते हैं। भविष्यवादियों ने सबसे पहले

सोवियत सत्ता का स्वागत किया था, इस वजह से बहुत से लोग हमसे छिटक कर दूर

हो गए थे। ये छिटके हुए लोग हमें घृणा की दृष्टि से देखते थे और हम जैसे

’जंगली-पाग़लों’ की गतिविधियों से आतंकित थे। वे हमारी तरफ़ ऐसे देखते थे

मानो इस धरती पर हमारा जीवनकाल अब सिर्फ़ दो सप्ताह ही और शेष रह गया है,

उसके बाद बोल्शेविकों के साथ-साथ हमारा भी सफ़ाया कर दिया जाएगा।

लेकिन

अक्तूबर-क्रान्ति से हमारे भीतर पैदा हुआ उत्साह बढ़ता जा रहा था।

काफ़ी-हाउस में मुरालफ़, मन्देलश्ताम, अरासेफ़ और तीख़ा मीरफ़ जैसे नए बोल्शेविक

लेखक दिखाई देने लगे थे। वहाँ प्रतिदिन बन्दूकधारी मज़दूर लाल-गारद के

सिपाही भी नज़र आते। कभी-कभी तो ऐसा होता कि कोई कवि अभी काफ़ी-हाउस के मंच

पर खड़ा कविता पढ़ ही रहा होता कि लाल-गारद का एक दस्ता भीतर घुस आता और

वहा~म उपस्थित लोगों के पहचान-पत्रों की जाँच शुरू कर देता। जब जाँच पूरी

हो जाती तो हम अपनी काव्य-सन्ध्या को आगे बढ़ाते। लाल-गारद के सदस्य भी वहिं

खड़े रहकर हमारी कविताएँ सुनते। मायकोवस्की प्रतिदिन वहा~म अपनी कविताएँ

पढ़ता था और मज़दूर-वर्ग की जीत का जश्न मनाता था। वह जैसे क्रान्ति की आग

में जल रहा था। उसके हर शब्द में बुर्जुआ-वर्ग के लिए गुस्सा भरा होता था।

वह उसके सर्वनाश की कामना करता था। नई मज़दूर सत्ता का वह स्वागत करता था और

हर्ष से उल्लसित होकर उसके लम्बे जीवन की कामना करता था। उत्साही और

जोशीले श्रोताओं के समक्ष वह एक प्रचारक-कवि के रूप में किसी लौह-पुरुष की

तरह खड़ा रहता। लोगों के मन में उसकी यही छवि बस गई थी।

अक्तूबर

क्रान्ति को मायकोवस्की उस समय मिला था जब वह अपनी उम्र के स्वर्णकाल से

गुज़र रहा था। वह पूरी तरह से वयस्क हो चुका था और कम्युनिज़्म की स्थापना के

लिए किए जा रहे संघर्ष में हाथ बँटाने के लिए पूरे तन और मन से तैयार था।

उसके सामने एक विस्तृत महान रास्ता खुल गया था और सर्वहारा वर्ग का

प्रतिभाशाली प्रचारक-कवि व्लदीमिर मायकोवस्की विश्वासपूर्वक डग भरता हुआ

अपने बड़े-बड़े क़दमों से उस महान् रास्ते पर आगे बढ़ रहा था।

मूल रूसी से अनुवाद : अनिल जनविजय